Você acorda, desliga o despertador, checa as notificações do celular, talvez se irrita com o que vê e dá a primeira olhada do dia no seu quarto. Esse cômodo fala por você: sobre sua organização particular (ou bagunça), talvez aquela meia suja que você esqueceu de colocar na máquina, algum pôster ou quadro da sua banda preferida de dois anos atrás. Através de pequenas coisas, o espaço ao seu redor tem o potencial de contar uma história.

Na ficção, sempre haverá a sugestão de espaço. Um chapéu que o vento carrega, um cabide onde os cavalheiros deixam seus guarda-chuvas, uma formação geográfica que só pode ser trespassada com o uso de jet-packs. Mesmo que a personagem seja um borrão de tinta que mancha uma tela em branco, ela está em meio a alguma espécie de espaço.

Não é muito difícil perceber alguns de seus usos: o espaço ajuda a compor a “atmosfera” de determinadas histórias. Quem jogou Silent Hill sabe bem o que é pular de susto da primeira vez que a porta de um armário abre com um rangido ensurdecedor bem na sua cara. O ambiente também poderá prover, por si só, possibilidades narrativas e de significação — minha amada cidade, João Pessoa, não tem prédios muito altos para o Homem Aranha sair balançando por aí, por exemplo.

Indo muito além do que simplesmente situar o onde a história acontece, o espaço tem grande papel narrativo. Ele pode ajudar a antecipar eventos da trama, pode passar a sensação de estranhamento ou familiaridade (as idas e vindas entre os dois “planos” de Silent Hill), pode até dar indicações erradas e ajudar na quebra de expectativa (uma mancha vermelha que parece sangue mas na verdade era tinta de cabelo). E nos videogames, em que o espaço tem imenso potencial interativo — e muitas vezes os jogos esperam que você interaja com os elementos do espaço — as possibilidades de significação são inúmeras.

Em jogos narrativos de exploração, o espaço é talvez dos elementos mais importantes. Afinal, as opções de interação são minimizadas para privilegiar alguns pontos-chave que permitam o avanço da narrativa. Às vezes, ele poderá contar uma história inteira sozinho. É o caso de What remains of Edith Finch.

AVISO: Os trechos a seguir contêm spoilers moderados do jogo. Se você já jogou ou não se importa com isso, siga em frente.

O jogo se inicia com a leitura de um diário sendo aberto, e as frases vão tomando forma em pleno ar. Essa narrativa emoldurada tem grande tradição na literatura ocidental, como por exemplo Frankenstein (romance de Mary Shelley no qual alguém escreve uma carta para outra pessoa, contando uma história que ouviu), mas no jogo ganha apresentação diversa: enquanto Edith explora os espaços, relatos de outros personagens vão ganhando diferentes representações.

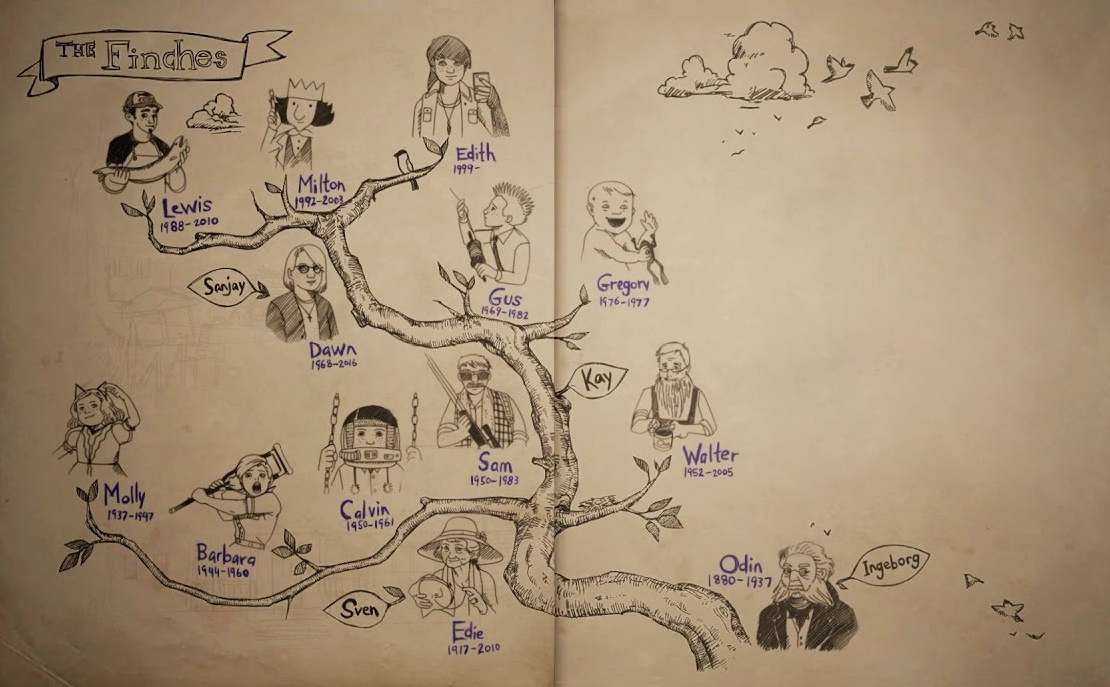

Um pouco de contexto: Edith está de volta à casa da família, uma construção bizarra e que parece saída de um desenho animado. Anexos sendo construídos uns por cima dos outros, com diferentes estilos arquitetônicos, quase como se a casa tivesse sido expandida conforme a família crescia, tentando acomodar diferentes personalidades.

Ao nos aproximarmos com mais calma, é possível perceber diversos sinais de abandono —contas vencidas há anos, uma trilha malcuidada, um carro abandonado na garagem. Edith nos revela que não visita a casa há anos, mas que precisa compreender o que ali aconteceu com as gerações anteriores da sua família.

Com pouco tempo de jogo e algumas informações cedidas pela narração em voice-over, já é possível imaginar do que o jogo se trata e construir uma narrativa antes de jogá-la de fato. É a história de sua família, dos membros de uma linhagem que parece fadada a mortes estranhas, inusitadas e quase sempre precoces.

Conforme andamos pela casa é possível perceber as gerações da família se acumulando em camadas pela mansão abandonada: retratos com diferentes estilos e molduras denotam a passagem do tempo; livros espalhados indicam a biblioteca fechada e, mais importante, representam o lado leitor da família e uma profunda conexão com folclore e com o ato de contar de histórias.

Antes de ingressar na história de cada um dos parentes, temos alguns elementos imagéticos que constroem a ideia de intrusão. A chave que temos não abre a porta principal — é preciso esgueirar pela entrada de cachorro para entrar na casa. Quase nenhum dos quartos está aberto para nós, sendo preciso esgueirar-se entre passagens secretas ou esquecidas. Cada cômodo está selado, como se aqueles capítulos sombrios da história da família pudessem ser silenciados ao simplesmente não serem mais mencionados.

Porém, a história está lá, tornando presente suas marcas no espaço: uma caixinha de música com uma bonequinha personalizada à imagem e semelhança de uma personagem há muito falecida, o caderno de desenho do irmão desaparecido, os pratos sujos da última refeição na casa que foi deixada às pressas.

De maneira quase caricata, cada quarto traz consigo elementos que servem para construir personagens que já se foram e só serão reavivados através da memória. Usando mecanismos narrativos como páginas de diário, poemas e revistas em quadrinhos, Edith é capaz de vivenciar (já que o jogo é sempre em primeira pessoa) e compreender eventos que até então desconhecia. E os cômodos trazem elementos que são retomados e ganham novos sentidos ao fim de cada capítulo.

Por fim, Edith precisa seguir em frente com sua própria vida, mas o fio condutor que amarra cada um dos capítulos é seu desejo de conhecer a história familiar. E quando não há mais parentes, que lugar melhor para buscar tal conhecimento do que a propriedade da família? A casa da família Finch, lar de tantas memórias que precisam ser devassadas durante o jogo, contará a história para aqueles que souberem procurar.